QUELLO CHE LE DONNE DICONO

Il lavoro povero delle donne

dal sito Jacobin Italia

Passato l’8 marzo, resta il problema: analizzando l’occupazione femminile in Italia emerge che il fenomeno delle working poors ha a che fare anche con la discriminazione di genere

Il livello di occupazione femminile colloca l’Italia al penultimo posto in Europa (dati Eurostat, 2020) e con oltre una dozzina di punti in meno rispetto ai valori medi europei. Ciò nonostante, allargando lo sguardo e adottando una prospettiva di medio-lungo periodo, il lavoro femminile in Italia ha subito una notevole evoluzione. Se negli anni Cinquanta meno di un terzo delle donne era occupata, il tasso di occupazione femminile secondo l’Istat a inizio anni Novanta era pari al 38,6%. Questa problematica ha ricevuto molta attenzione nel corso degli anni Novanta e dei primi anni Duemila, tanto che le riforme del mercato del lavoro che si sono susseguite in quegli anni (Pacchetto Treu, Legge Biagi) avevano tra gli obiettivi principali quello di stimolare l’occupazione femminile.

Come si evince dalla Figura sottostante, il livello dell’occupazione femminile è aumentato nel corso degli ultimi trent’anni di circa 10 punti percentuali fino a raggiungere il 49% nel 2020, un punto percentuale in meno rispetto all’anno precedente a seguito della pandemia, i cui effetti negativi sull’occupazione femminile sono discussi qui. Si può quindi dire che l’Italia ha visto un lento ma incessante incremento del coinvolgimento delle donne nel mercato del lavoro e quindi una riduzione dell’«employment gap», sebbene a un ritmo notevolmente più basso rispetto agli altri paesi europei.

L’Italia risulta invece uno dei paesi più virtuosi in Europa in termini di «gender wage gap», cioè di divario salariale di genere. Secondo l’Eurostat nel 2020 era pari al 4,2% contro una media europea del 13,0%. Tuttavia questo indicatore viene calcolato accostando lavoratori e lavoratrici con condizioni contrattuali e caratteristiche simili ma sulla base dei salari orari, quindi non tiene conto del differente numero di ore lavorate tra uomini e donne: nel 2019 secondo l’Istat gli uomini lavoravano in media 40 ore a settimana contro le 32 ore settimanali delle donne.

In questo articolo invece ci focalizziamo su un’altra dimensione della dinamica salariale che è lo status di povertà da lavoro. Questo fenomeno sta avendo sempre più risalto in Italia, come dimostrato da diversi articoli sull’argomento e dalla costituzione di un gruppo di lavoro specifico presso il ministero. Un individuo si trova in una condizione di povertà lavorativa se il suo reddito da lavoro non gli consente di raggiungere un determinato standard, catturato dalla soglia di povertà, trovandosi quindi in una situazione di indigenza. Nella figura sottostante, i dati Inps, elaborati all’interno del progetto di ricerca Visitinps, mostrano l’andamento della povertà lavorativa relativa per uomini e donne del settore privato non agricolo (incluso il lavoro domestico) negli ultimi trent’anni. Nell’ultimo anno per cui sono disponibili i dati, il 2017, il livello di povertà lavorativa femminile è pari al 41,4% mentre quello maschile è pari al 24,9%, un gap di 16,6 punti percentuali che non si è mai ridotto negli ultimi trent’anni. In altre parole le donne, sebbene abbiano avuto una parte sempre più attiva nel mercato del lavoro italiano, non hanno visto un miglioramento delle loro condizioni salariali tale da portare a una riduzione del numero di lavoratrici che possono essere considerate povere. L’aumento del lavoro per le donne non è stato infatti di una qualità sufficiente da consentire di superare la soglia di povertà individuale, che corrisponde al 60% della mediana del reddito da lavoro annuale. I valori infatti non sono gli stessi se si va a guardare un indicatore come l’«in-work poverty» dell’Eurostat che attribuisce lo status di povero sulla base del reddito familiare e presenta dunque un numero di lavoratrici povere molto inferiore (10,1% del totale nel 2019, addirittura inferiore alla percentuale degli uomini, pari al 13,1%).

L’indicatore di povertà lavorativa femminile contribuisce a descrivere la difficoltà individuale di essere indipendenti, autonome e autodeterminarsi dal punto di vista economico. Per le donne questa difficoltà non si è minimamente ridotta negli ultimi trent’anni.

Come spiegato negli altri articoli sul tema del lavoro povero, questo fenomeno riguarda anche altri gruppi demografici, come i e le giovani (meno di 35 anni), coloro che lavorano al sud Italia e, soprattutto, le lavoratrici e lavoratori migranti. L’intersezione tra queste categorie rappresenta per certo il gruppo, o la classe sociale, più vulnerabile.

Uno dei fattori più importanti quando si studia il fenomeno del lavoro povero è la carenza di lavoro, per coloro che sono considerati occupati. Si parla quindi del rischio di disoccupazione, che deriva da periodi di non lavoro durante l’anno, oppure dell’uso di contratti part-time, che distribuiscono il non lavoro all’interno della giornata o della settimana lavorativa. Nelle società in cui ancora domina un modello di famiglia caratterizzato dal «male breadwinner», in cui viene chiesto alle donne di porre il lavoro al secondo posto rispetto alle responsabilità domestiche primarie, le donne costituiscono un’ampia parte dell’offerta di lavoro part-time.

Il lavoro part-time, disciplinato in Italia nel 1984, prevedeva inizialmente delle penalizzazioni per le aziende dal punto di vista contributivo (il costo del lavoro di due lavoratori a tempo parziale superava quello di uno a tempo pieno), oltre a non prevedere la possibilità di lavoro supplementare (su questo ha scritto Eloisa Betti). Questi accorgimenti legislativi hanno comportato che in Italia fino agli anni Novanta questa forma di lavoro non standard ha avuto poca diffusione rispetto agli altri paesi europei. Le riforme poi intervenute, a cominciare da quella del 2001, poi modificata dalla legge Biagi, dalla riforma del 2007 e infine da quella legata al Jobs Act del 2015, hanno eliminato queste penalizzazioni e anzi favorito l’uso di questa tipologia contrattuale eliminando ogni svantaggio contributivo e riducendo il ruolo della contrattazione collettiva. A partire dagli anni Duemila c’è quindi stata una crescita sostenuta del lavoro part-time.

Se si utilizzano i dati delle Rilevazioni sulla Forza Lavoro dell’Istat, nel 2019 circa il 33% delle donne lavorava part-time contro il 9% degli uomini. Secondo i dati Inps riguardanti i lavoratori privati non agricoli, invece, nel 2017 ben il 46% delle donne lavorava part-time, contro il 19% degli uomini.

Va anche tenuta in considerazione la problematica del part-time involontario, ossia un lavoro a tempo parziale svolto in mancanza di occasioni lavorative a tempo pieno. L’Italia è il paese in cui, secondo l’Ocse, è più alta la percentuale di lavoratrici che svolge part-time involontario, superiore al 60% nel 2019 e con un trend in grande crescita. Bisogna anche considerare che nelle indagini sulla forza lavoro che tentano di distinguere tra lavoro a tempo parziale volontario e involontario non viene chiesto specificamente agli e alle intervistate se la loro scelta è forzata o una loro preferenza, quindi anche la componente «volontaria» del lavoro part-time femminile andrebbe rivalutata. Infatti molte donne possono scegliere il lavoro a tempo parziale ma non scelgono la gamma di costi che ne deriva. Lo stesso ragionamento si potrebbe applicare alla componente non occupata in quanto «volontariamente» non in cerca di lavoro.

Se per molti e molte il part-time è un fondamentale strumento di conciliazione vita-lavoro, consentendo a tante e tanti di gestire la propria vita lavorativa in modo da renderla il più possibile compatibile con la vita familiare, non possono essere ignorati i vantaggi che i datori di lavoro traggono dall’utilizzo di lavoro part-time: maggiore produttività e intensità di lavoro, una relazione più stretta tra tempo retribuito e orario di lavoro, l’opportunità di coprire turni brevi, nonché vantaggi in termini di costi derivanti dalla riduzione della retribuzione di base e dei premi. Del resto, l’elevata e crescente incidenza del part-time involontario in Italia va a sostegno dell’ipotesi che l’utilizzo di questa forma contrattuale sia più utile alle imprese che alle lavoratrici. Inoltre, un utilizzo del part-time così sbilanciato verso la parte femminile della forza lavoro lo rende più che altro un fattore di persistenza delle discriminazioni di genere nel mondo del lavoro.

Come spiega Nancy Fraser nel suo Fortune del femminismo. Dal capitalismo regolato dallo stato alla crisi neoliberalista (Ombre Corte, 2014), il modello del «male breadwinner» può essere superato in vari modi: con il «breadwinner» universale, corrispondente con la donna che svolge la stessa quantità e qualità di lavoro salariato rispetto all’uomo, o con la «parità di genere nel lavoro di cura», con l’uomo che svolge lo stesso lavoro di cura rispetto alla donna. Infine, l’ultimo modello è quello proposto dalla filosofa statunitense, che costituisce una sintesi tra i due: quello di «universal caregiver», in cui il profilo femminile odierno (con il suo mix di lavoro salariato e di cura) viene elevato a modello anche per gli uomini. Partendo dal presupposto che questi modelli sono proposti osservando l’evoluzione del mercato del lavoro statunitense, si possono utilizzare i risultati in termini di occupazione e povertà illustrati in questo articolo per affermare che in Italia il modello dell’«universal breadwinner» è molto lontano da venire. Infatti, l’aumento dell’occupazione femminile diventa un mito se non coincide con un’occupazione di qualità che consenta alle donne di raggiungere un determinato livello di reddito individuale.

Perciò, se da un lato vanno sostenute le tesi che portano all’affermazione dell’«universal caregiver», in particolare la redistribuzione del lavoro di cura e la creazione di un sistema di cura universale per tutte e tutti come proposto tra l’altro nel Manifesto della cura, dall’altro non bisogna ignorare che il lavoro povero è un grande intralcio nel processo di auto-determinazione economica delle donne, soprattutto se deriva da incrementi del lavoro part-time involontario che coincidono con maggiori profitti per le imprese.

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

Appello delle femministe russe: fermare l’aggressione di Putin

di Resistenza femminista contro la guerra dal sito Dinamopress

Quello che segue è un appello delle femministe russe che si sono unite contro l’occupazione e la guerra in Ucraina. Il femminismo è uno dei pochi movimenti di opposizione nella Russia contemporanea a non essere stato devastato dalle ondate di persecuzione lanciate dal governo di Vladimir Putin. Al momento, diverse dozzine di gruppi femministi di base operano in almeno trenta città russe. In questo testo, le femministe che prendono parte a manifestazioni contro la guerra in tutto il paese invitano le femministe di tutto il mondo a unirsi per opporsi all’aggressione militare lanciata dal governo di Putin.

Il 24 febbraio, intorno alle 5:30 ora di Mosca, il presidente russo Vladimir Putin ha annunciato un’«operazione speciale» sul territorio dell’Ucraina per «denazificare» e «smilitarizzare» questo stato sovrano. L’operazione era in preparazione da tempo. Per diversi mesi le truppe russe si sono spostate fino al confine con l’Ucraina. Nel frattempo, la dirigenza del nostro paese negava ogni possibilità di attacco militare. Ora sappiamo che si trattava di una menzogna.

La Russia ha dichiarato guerra al suo vicino. Non ha concesso all’Ucraina il diritto all’autodeterminazione né alcuna speranza di una vita pacifica. Dichiariamo, e non per la prima volta, che la guerra è stata condotta negli ultimi otto anni su iniziativa del governo russo. La guerra nel Donbas è una conseguenza dell’annessione illegale della Crimea. Crediamo che la Russia e il suo presidente non siano e non siano mai stati preoccupati per il destino delle persone a Luhansk e Donetsk, e il riconoscimento delle repubbliche dopo otto anni è stato solo una scusa per l’invasione dell’Ucraina con il pretesto della liberazione.

Come cittadine russe e femministe, condanniamo questa guerra. Il femminismo come forza politica non può essere dalla parte di una guerra di aggressione e occupazione militare. Il movimento femminista in Russia lotta per i soggetti più deboli e per lo sviluppo di una società giusta con pari opportunità e prospettive, in cui non ci può essere spazio per la violenza e i conflitti militari.

Guerra significa violenza, povertà, sfollamenti forzati, vite spezzate, insicurezza e mancanza di futuro. Tutto ciò è inconciliabile con i valori e gli obiettivi essenziali del movimento femminista. La guerra intensifica la disuguaglianza di genere e mette un freno per molti anni alle conquiste per i diritti umani. La guerra porta con sé non solo la violenza delle bombe e dei proiettili, ma anche la violenza sessuale: come dimostra la storia, durante la guerra il rischio di essere violentata aumenta di molto per qualsiasi donna. Per questi e molti altri motivi, le femministe russe e coloro che condividono i valori femministi devono prendere una posizione forte contro questa guerra scatenata dalla leadership del nostro paese.

La guerra in corso, come mostrano i discorsi di Putin, è anche combattuta all’insegna dei «valori tradizionali» dichiarati dagli ideologi del governo, valori che la Russia avrebbe deciso di promuovere in tutto il mondo come missione, usando la violenza contro chi rifiuta di accettarli o intende mantenere altri punti di vista. Chiunque sia capace di pensiero critico comprende bene che questi «valori tradizionali» includono la disuguaglianza di genere, lo sfruttamento delle donne e la repressione statale contro coloro il cui stile di vita, autoidentificazione e azioni non sono conformi alle ristrette norme del patriarcato. La giustificazione dell’occupazione di uno stato vicino con il desiderio di promuovere norme così distorte e perseguire una «liberazione» demagogica è un altro motivo per cui le femministe di tutta la Russia devono opporsi con tutta la loro forza a questa guerra.

Le femministe sono una delle poche forze politiche attive in Russia. Per molto tempo le autorità russe non ci hanno percepito come un movimento politico pericoloso, e quindi rispetto ad altri gruppi politici siamo state temporaneamente meno colpite dalla repressione statale. Attualmente più di quarantacinque diverse organizzazioni femministe operano in tutto il paese, da Kaliningrad a Vladivostok, da Rostov-on-Don a Ulan-Ude e Murmansk. Chiediamo ai gruppi femministi russi e alle singole femministe di unirsi alla Resistenza femminista contro la guerra e unire le forze per opporsi attivamente alla guerra e al governo che l’ha iniziata. Chiediamo anche alle femministe di tutto il mondo di unirsi alla nostra resistenza. Siamo tante e insieme possiamo fare molto: negli ultimi dieci anni, il movimento femminista ha acquisito un’enorme forza mediatica e culturale. È tempo di trasformarla in potere politico. Siamo l’opposizione alla guerra, al patriarcato, all’autoritarismo e al militarismo. Siamo il futuro che prevarrà.

Chiediamo alle femministe di tutto il mondo:

– Di partecipare a manifestazioni pacifiche e lanciare campagne offline e online contro la guerra in Ucraina e la dittatura di Putin, organizzando le proprie azioni. Sentitevi libere di usare il simbolo del movimento femminista di resistenza contro la guerra nei vostri materiali e pubblicazioni, così come gli hashtag #FeministAntiWarResistance e #FeministsAgainstWar.

– Di diffondere informazioni sulla guerra in Ucraina e sull’aggressione di Putin. Abbiamo bisogno che il mondo intero sostenga l’Ucraina e si rifiuti di aiutare in alcun modo il regime di Putin.

– Di condividere questo appello con altre. È necessario dimostrare che le femministe sono contrarie a questa guerra e a qualsiasi tipo di guerra. È anche fondamentale far vedere che ci sono ancora attiviste russe pronti a unirsi per opporsi al regime di Putin. Siamo tutte a rischio di persecuzione da parte dello stato e abbiamo bisogno del vostro appoggio.

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<>>>>>>>>>>>

#8Marzo2022. La Giornata della Donna arriva con un sussurro

JUDITH NEWCOMB STILES dal sito Ytali.it

Quest’anno, l’8 marzo, Giornata Internazionale della Donna, è eclissata dagli orrori della guerra in Ucraina. Ai tempi della Seconda guerra mondiale, la gente di tutto il mondo riceveva frammenti di notizie di guerra alla radio, sui giornali e brevi cinegiornali sgranati nelle sale cinematografiche. Oggi, le notizie a colori in tempo reale ci vengono istantaneamente fornite sui nostri telefoni. Le donne (e gli uomini) di tutto il mondo ricevono per via endovenosa il dolore della guerra in Ucraina.

Nella Giornata Internazionale della Donna, è importante ricordare che le donne hanno partorito ogni bambino diventato soldato che è stato ucciso in guerra – e in ogni guerra nel corso della storia umana. Poiché il processo della vita inizia nel corpo di una madre (condividendo sangue e cibo), le donne hanno una comprensione innata della preziosità della vita e, a sua volta, una repulsione verso la guerra.

L’8 marzo 1917, donne russe marciarono a Pietrogrado, ora San Pietroburgo, per protestare contro la guerra (la Prima guerra mondiale) e la mancanza di cibo in quella che fu chiamata la marcia “per il Pane e la Pace”. Con la loro forza numerica, questa manifestazione alimentò la rivoluzione del 1917 e la rimozione dello zar Nicola II. Le donne e le madri capiscono la connessione tra pane e pace.

L’umanista, gastronoma e autrice di Motherland, Elissa Altman, comprende come il nutrimento, non il conflitto, costruisca la famiglia, la comunità e la cooperazione. Scrive Altman:

Sono le donne che guardano, le donne che aspettano, le donne che piangono, non sapendo chi tra loro andrà e chi tornerà. Una volta ho sentito parlare di donne palestinesi e israeliane, mentre i loro mariti, figli e figlie si scontravano, che si lanciavano illegalmente il pane oltre le barriere, perché loro e i loro figli non patissero la fame. Quando iniziò l’assedio dell’Ucraina, ho cotto il pane al forno come fossi posseduta, evocando il fantasma della mia bisnonna, che morì colpita sotto il tiro di una mitragliatrice nazista fuori Leopoli nel 1942. Vedo i volti di questi uomini e donne che proteggono le loro case sfidando le probabilità di farcela in questo paese noto per la sua musica e il suo grano.

In Italia, la Giornata Internazionale della Donna, Festa Della Donna prese piede nel 1945 quando l’Unione delle Donne Italiane affermò che l’8 marzo doveva essere un giorno di celebrazione della donna e dei diritti delle donne. Questo evento è di basso profilo, è meno politico in questi giorni: è più il giorno in cui si offrono mimose gialle a una donna speciale nella tua vita.

La scrittrice e poetessa Mary DeRocco, italoamericana di seconda generazione, descrive la guerra attraverso gli occhi di sua madre, Immacolata Ottati, originaria di Pisciotta:

Mussolini, sempre lui, l’uomo forte, eccita all’ira la gente del nord, raduna folle in un delirio. Combattete per ciò che vi spetta, istiga! Ha messo in giro la voce di un’invasione dell’Etiopia in autunno. Ma perché mai l’Italia deve invadere l’Etiopia? Tutti vogliono vivere la loro vita in pace. Non ci sono abbastanza problemi inaspettati che la vita porta alla nostra porta? La guerra è ciò che cercano gli uomini con l’anima perduta. Sogni del potere, si sentono Re. Inseguono la propria immagine, distruggono ciò che gli altri coltivano e mettono insieme un impero. Questo mondo è agitato dal caos e dalla cattiva volontà.

Siamo paralizzati dalla paura quando vediamo clip sui nostri telefoni di madri e neonati che si nascondono in unità di terapia intensiva improvvisate nel seminterrato in Ucraina.

Ma cosa possiamo fare, noi? E dove sono il pane e la pace?

Se migliaia di uomini e donne russi hanno protestato contro la guerra nelle strade con la minaccia di finire in prigione, e se ventimila operaie dell’abbigliamento marciarono per migliori condizioni di lavoro e per il diritto di voto – lo sciopero della camicia di New York nel 1909 – le donne e le madri del mondo dovrebbero fare qualcosa. E il minimo che possiamo fare è alzare il telefono e chiedere ai nostri leader politici (i cui stipendi li paghiamo noi con le nostre tasse: lavorano per noi) di ottenere una tregua immediata. E basta ruminare e parlare di cessate il fuoco. Fatelo! Sono i nostri leader, e sono stati assunti da noi per fermare questa guerra prima che un megalomane prema un pulsante e faccia esplodere il mondo intero.

Immagine di copertina: 1916, la protesta di massa delle donne per il diritto al voto, Albany, NY [la settima da sinistra è Katherine Toofe (Stiles), nonna dell’autrice, Judith Newcombe Stiles].

IN ONORE DELLA GIORNATA INTERNAZIONALE DELLA DONNA

di Mary DeRocco

Una foto scatena un desiderio così forte

d’essere fuori nel mondo a divertirsi

così forte che sento male allo stomaco

memoria emotiva nell’utero

i desideri di mia madre si riversano nel liquido amniotico che mi fa galleggiare

il suo sangue il mio sangue la sua carne la mia carne Lei desidera

Essere Amata Essere Vista Essere Libera nel mondo divertendosi

quanto le piaceva divertirsi con le ragazze del quartiere

tutte Pisciottane-Americane di prima generazione

gli anni della guerra

spostamenti sismici per le donne che si liberavano

una foto di mia mamma appena ventenne

scattata in una visita a New York City

è seduta su un muro al Rockefeller Center Prometeo fa capolino dietro di lei

le gambe incrociate alle caviglie un berretto da marinaio in testa

lei è raggiante il suo sorriso luminoso di malizia

il papà, crescendo, non ha mai dato botte al suo osare

Essere Amata Essere Vista Essere Libera nel mondo

il suo sangue il mio sangue la sua carne la mia carne

IN HONOR OF INTERNATIONAL WOMEN DAY

By Mary DeRocco

A photo triggers a yearning so strong

to be out in the world having fun

so strong I feel sick to my stomach

this emotional memory in utero

my mother’s yearnings spills into the amniotic fluid that floats me

her blood my blood her flesh my flesh She yearns

To Be Loved To Be Seen To Be Free Out in The World Having Fun

she had a taste with her neighborhood homegirls

everyone a first generation Pisciottani-Americani

the war years

seismic shifts for women being free

my Ma in her early 20’s

photo snapped a visit to New York City

she sits on a wall at Rockefeller Center Prometheus peeks out behind her

her legs crossed at the ankles a sailor’s cap on her head

she is radiant her smile bright with mischief

growing-up Pa never Beat The Dare outta her

To Be Loved To Be Seen To Be Free Out in The World

her blood my blood her flesh my flesh

8 marzo sciopero transfemminista contro la guerra

sito Non una di meno

Siamo i corpi, le vite, la carne da cannone di cui si alimenta questo modello di sviluppo costruito sulla crisi permanente e di cui la guerra è parte, i cui costi sociali, economici e ecosistemici non sono mai calcolati. Siamo le donne che vivono la guerra anche in tempo di pace. Contro la guerra dei potenti, per un’Europa senza confini, democratica e solidale: l’8 marzo la marea transfemminista scende in piazza ed è in sciopero per far tacere immediatamente le armi

8marzo – sarà sciopero transfemminista contro la guerra!

Con l’invasione russa dell’Ucraina siamo stat* proiettat* in uno scenario solo un mese fa inimmaginabile: la terza guerra mondiale, la guerra nucleare come orizzonte distopico non sono mai state prospettive così vicine e concrete.

Contemporaneamente vediamo tornare a galla i soliti vecchi arnesi dello violenza bellica che schiaccia le vite, distrugge le città e le infrastrutture della vita sociale e comunitaria, terrorizza, affama, uccide, separa uomini e donne in base a destini imposti e prestabiliti, fa dei confini d’Europa e dell’accoglienza ai rifugiati un filtro razzista inquietante che rievoca il peggiore incubo, passato e presente, del continente.

Ma è anche la guerra che sperimenta strumenti nuovi: le pesanti sanzioni economico-finanziarie volute dalla NATO e approvate dalla UE che non toccheranno Putin e gli oligarchi russi ma che colpiranno in prima istanza la popolazione civile; che avranno gravi conseguenze anche in Europa e che molto probabilmente innescheranno una nuova pesantissima crisi economica globale nella già profonda crisi prodotta dalla pandemia.

A pagare saranno i poveri, le donne, i disertori dei ruoli di genere, le persone migranti bloccate ai tanti confini, usate come armi in una guerra vecchia come il mondo eppure sempre nuova.

La guerra russo-ucraina ha già azzerato il progetto di rilancio economico europeo, avviato con NextGeneretion Eu e con il PNRR. E l’emergenza climatica, ormai conclamata, scala di nuovo nell’ordine delle priorità: l’approvvigionamento energetico impone il ritorno al carbone, alle fonti fossili e al nucleare per garantire continuità allo sviluppo capitalistico, anche se questo è palesemente incompatibile con la vita del pianeta. L’italia intanto, sull’onda di una mozione guerrafondaia e dalle conseguenze sociali devastanti, torna in stato di emergenza per consentire a un governo senza opposizione di agire con le mani libere per contenere i danni sulla macchina produttiva.

Siamo i corpi, le vite, la carne da cannone di cui si alimenta questo modello di sviluppo costruito sulla crisi permanente e di cui la guerra è parte, i cui costi sociali, economici e ecosistemici non sono mai calcolati. Siamo le donne che vivono la guerra anche in tempo di pace.

Il prossimo 8 marzo chiamiamo tutte e tutti allo sciopero contro la guerra, a riempire le piazze che Non Una Di Meno sta organizzando, a prendere parte alla mobilitazione permanente per far tacere immediatamente le armi. Saremo alla manifestazione nazionale a Roma del prossimo 5 marzo.

Fermiamo la guerra in Ucraina, fermiamo il riarmo delle potenze mondiali, fermiamo l’escalation bellica sui corpi della gente!

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

Di fronte alla guerra, rivolgiamoci al femminismo

Il pensiero femminista ci fornisce gli strumenti per riconoscere la violenza, assumerla e quindi disinnescarla.

- Il no war femminista è l’unica possibilità

- Il pensiero femminista ha con grande attenzione esaminato la guerra e il militarismo. Viene subito in mente il lavoro di celebri pensatrici, accademiche e attiviste come Cynthia Enloe, J. Ann Tickner, Chandra Mohanty, Nadje Al-Ali. È ad esso che dovremmo rivolgerci in questi giorni per riflettere su quali strumenti il femminismo e gli studi di genere ci forniscono per capire il presente e la guerra, e per costruire una posizione politica che ci aiuti a uscire dall’aut aut ‘con la NATO o con Putin’.

Questa è infatti solo l’ultima declinazione di una dicotomia che abbiamo visto presentarsi e ripresentarsi in molte forme. Durante la ripresa di Kabul da parte dei Talebani, nell’agosto 2021, essa era ‘con i Talebani o con gli Stati Uniti’. Cambiano gli attori, cambia il paese, ma non la sostanza: ciò che queste dicotomie operano indipendentemente dalla latitudine è l’invisibilizzazione di qualsiasi altro agente, gruppo sociale o attore a parte i governi, gli eserciti, gli uomini che sono in guerra.

Il femminismo ci aiuta ad allargare la visuale e a porre al centro del nostro ragionamento una constatazione banale: non sempre le popolazioni sono rappresentate dai governanti e non sempre i governanti rappresentano gli interessi delle popolazioni. È la retorica della guerra, del patriottismo, dell’emergenza nazionale che ci permette di dimenticarcene.

In un celebre scritto intitolato ‘Transnational Feminist Practices Against War’, pubblicato nel 2002 all’indomani dell’invasione dell’Afghanistan, le autrici Paola Bacchetta, Tina Campt, Inderpal Grewal, Caren Kaplan, Minoo Moallem, Jennifer Terry spiegano che le guerre, con il loro corollario di nazionalismo e militarizzazione della società civile, rafforzano le gerarchie di genere e le aspettative che il genere, soprattutto nella sua concezione binaria, porta con sé. Vent’anni dopo, dalle piazze dove protestano contro l’invasione dell’Ucraina, le femministe russe del Feminist Anti-War Resistance ce lo ripetono: nella militarizzazione e nella guerra non c’è liberazione ma costrizione, e la decisione dell’Europa fornire aiuto militare agli ucraini è preoccupante in questo senso. Alle donne ridotte a madri sofferenti e poco altro corrispondono uomini-soldati-eroi, che sacrificano il loro ruolo di padri e mariti per difendere la patria e, per estensione, le ‘loro’ donne e i bambini che ‘lasciano indietro’. La guerra rafforza l’aspettativa che le donne e gli uomini si comportino e che siano in un certo modo. La guerra restringe anche il campo di agibilità politica, ovvero la libertà di criticare il governo per le scelte fatte senza essere sanzionate, o silenziate, in quanto ‘nemiche della nazione’.

Tuttavia, il ‘no war’ femminista, occorre precisare, non si basa su un generale rifiuto della violenza in quanto immorale e sbagliata sempre e comunque. Si tratta del rifiuto della violenza di stato e di quella militare, concentrata nelle mani di chi ha già potere. Angela Davis ci ha spiegato che ci sono altri tipi di violenza, come l’autodifesa femminista, che agita in un contesto di critica al patriarcato ci aiuta a diventare autonome e a uscire da una mentalità carceraria e militarista. ‘El estado no me cuidas, me cuidan mis amigas’ lo hanno ripetuto le femministe nelle piazze latino-americane ed europee per dirci esattamente questo, ovvero che il femminismo è il solo movimento oggi in grado di fornire gli strumenti per riconoscere la violenza, assumerla e quindi disinnescarla nella sua funzione ancillare rispetto allo stato e alle altre istituzioni al servizio del patriarcato (gli eserciti, la famiglia, il binarismo di genere, la patria).

L’analisi dell’esistente

Nel loro intervento, Paola Bacchetta, Tina Campt, Inderpal Grewal, Caren Kaplan, Minoo Moallem e Jennifer Terry ci offrono delle indicazioni preziose su come l’esistente vada letto da una prospettiva femminista e radicalmente no war. Ci chiedono innanzitutto di osservare come gli effetti del nazionalismo si articolino sia lungo ‘la linea del genere’, sia lungo quella del colore, e di identificare quali sentimenti provati da quali persone sono presentati e narrati come legittimi e quali, invece, sono esclusi dalla sfera della legittimità.

Fare ciò non significa, solamente, osservare come la guerra incaselli più del solito gli uomini e le donne in identità e ruoli tradizionali. Questo lo abbiamo visto nelle immagini e rappresentazioni dell’invasione russa, narrata dai media come ‘una guerra ai bambini ucraini’ e attraverso la disperazione testimoniata dalle donne ucraine in Italia dove lavorano, spesso e significativamente da una prospettiva femminista, come badanti e nel settore della cura. Lo abbiamo anche visto nei video degli uomini che si separano dalle famiglie in fuga per restare a combattere in Ucraina, o attraverso la militarizzazione dell’immagine dello stesso Zelensky, ritratto sempre in tuta mimetica e circondato da ‘fratelli in armi’ mentre esorta volontari e soldati.

Oltre a questo, si tratta anche di cogliere il trattamento differenziale che viene riservato a popoli che da anni vivono in teatri di guerra o in territori occupati. I siriani hanno fin da subito espresso solidarietà agli ucraini: anche loro conoscono le armi russe anche se per loro non altrettanto è stato fatto da organizzazioni intergovernative come l’UE. Sono stati i palestinesi a sottolineare l’incoerenza di un’Europa che sanziona la Russia per aver invaso e tentato di cambiare la demografia delle aree del Donetsk e Luhansk attraverso la ‘passaportizzazione’ della popolazione, mentre criminalizza chi chiede di fare lo stesso con lo stato di Israele per le medesime violazioni del diritto internazionale in materia di occupazione militare e alterazione degli equilibri demografici dei Territori Occupati attraverso la costruzione di colonie – cosa grave almeno quanto la ‘passaportizzazione’. Si tratta di cogliere il trattamento differenziale riservato al soldato Vitaly Skakun Volodymyrovych, che in altri contesti sarebbe stato additato come un pericoloso kamikaze, anche quando, come Volodymyrovych, gli obiettivi delle azioni suicide sono militari e non civili. Si tratta di cogliere le enormi differenze tra la rappresentazione dei volontari ucraini – uomini e donne che, indipendentemente dalla loro età, si impegnano per la difesa della patria – e quella riservata a palestinesi, iracheni o siriani che fanno lo stesso ma vengono rappresentati come deviati da una propaganda violenta e pericolosa, sempre ‘islamista’ e ‘terrorista’, sempre motivati da un sentimento di odio irrazionale e, soprattutto, pre-politico. La Brigata Internazionale dei volontari in partenza per l’Ucraina viene applaudita, mentre chi è andata a combattere contro l’Isis in Siria e in Rojava viene posta sotto sorveglianza speciale, come Maria Edgarda Marcucci. La lista sarebbe lunga. Non si tratta di delegittimare la resistenza degli ucraini in un esercizio di benaltrismo, ma di interrogarsi su cosa la guerra permette per poterla rifiutare in modo più radicale e in tutte le sue forme, anche quelle meno visibili.

Riprendendo le riflessioni su razzializzazione e legittimità proposte da Bacchetta, Campt, Grewal, Kaplan, Moallem e Terry, appare chiaro come vent’anni di ‘guerra al terrore’ abbiano preparato il campo all’opera di delegittimazione di cui sopra. I musulmani non capirebbero il concetto di Stato-nazione, di modernità, di democrazia, ci è stato detto e ripetuto da giornalisti, analisti e accademici. Si tratta di pregiudizi razzisti che alcuni giornalisti ci hanno riproposto in questi giorni. Charlie D’Agata (CBS), Peter Dobbie (Al Jazeera), Lucy Watson (ITV) e Kelly Cobiella (NBC) parlano di rifugiati ‘cristiani, bianchi’, ‘diversi – col dovuto rispetto – da afghani e iracheni’, ‘europei, nostri vicini’, la cui resistenza è legittima perché ‘qualitativamente diversi’ (bianchi, cristiani, europei) da siriani, afghani, yemeniti.

La linea del colore di chi cerca aiuto, in queste drammatiche ore, si vede anche nel passaggio verso Polonia, Romania, Slovacchia che viene negato alle persone razzializzate. Mentre (per adesso) gli ucraini in fuga sono giustamente accolti, da mesi al confine tra Polonia, Bielorussia e Ucraina l’esercito polacco è impiegato per impedire che adulti e bambini siriani, egiziani, iraniani, yemeniti, somali entrino in Polonia e facciano domanda di asilo in suolo europeo, un diritto che le convenzioni internazionali, invece, garantiscono loro. È importante capire come la differenziazione tra profughi meritevoli, veri, legittimi e non, che include la retorica salvianiana ma si articola anche nel linguaggio della rispettabilità democratica e liberale delle istituzioni come la stiamo sentendo in questi giorni di sostegno all’Ucraina, si sia andata costruendo e fortificando grazie a due decenni e più di islamofobia e razzismo.

Il no war femminista è la sola possibilità teorica e pratica per scardinare l’imperativo morale di schierarsi in difesa dell’esistente senza margini di critica. Esso serve ad attivare la creatività politica necessaria a immaginarci senza bisogno di un esercito e di confini – che è in realtà la condizione che la maggioranza di noi già vive e che, grazie al femminismo, possiamo riconoscere e impegnarci a costruire.

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

APPELLO DEL MOVIMENTO FEMMINISTA RUSSO

RIPORTIAMO QUESTO APPELLO DEL MOVIMENTO FEMMINISTA RUSSO pubblicato sul sito Jacobinitalia, segnalato questa mattina su Rai3 Pagina 3.

Il movimento femminista russo, uno dei pochi a non essere stato devastato dalla repressione statale, invita a diffondere questo appello all’azione per contrastare l’occupazione dell’Ucraina

Quello che segue è un appello delle femministe russe che si sono unite contro l’occupazione e la guerra in Ucraina. Il femminismo è uno dei pochi movimenti di opposizione nella Russia contemporanea a non essere stato devastato dalle ondate di persecuzione lanciate dal governo di Vladimir Putin. Al momento, diverse dozzine di gruppi femministi di base operano in almeno trenta città russe. In questo testo, le femministe che prendono parte a manifestazioni contro la guerra in tutto il paese invitano le femministe di tutto il mondo a unirsi per opporsi all’aggressione militare lanciata dal governo di Putin.

Il 24 febbraio, intorno alle 5:30 ora di Mosca, il presidente russo Vladimir Putin ha annunciato un’«operazione speciale» sul territorio dell’Ucraina per «denazificare» e «smilitarizzare» questo stato sovrano. L’operazione era in preparazione da tempo. Per diversi mesi le truppe russe si sono spostate fino al confine con l’Ucraina. Nel frattempo, la dirigenza del nostro paese negava ogni possibilità di attacco militare. Ora sappiamo che si trattava di una menzogna

La Russia ha dichiarato guerra al suo vicino. Non ha concesso all’Ucraina il diritto all’autodeterminazione né alcuna speranza di una vita pacifica. Dichiariamo, e non per la prima volta, che la guerra è stata condotta negli ultimi otto anni su iniziativa del governo russo. La guerra nel Donbas è una conseguenza dell’annessione illegale della Crimea. Crediamo che la Russia e il suo presidente non siano e non siano mai stati preoccupati per il destino delle persone a Luhansk e Donetsk, e il riconoscimento delle repubbliche dopo otto anni è stato solo una scusa per l’invasione dell’Ucraina con il pretesto della liberazione.

Come cittadine russe e femministe, condanniamo questa guerra. Il femminismo come forza politica non può essere dalla parte di una guerra di aggressione e occupazione militare. Il movimento femminista in Russia lotta per i soggetti più deboli e per lo sviluppo di una società giusta con pari opportunità e prospettive, in cui non ci può essere spazio per la violenza e i conflitti militari.

Guerra significa violenza, povertà, sfollamenti forzati, vite spezzate, insicurezza e mancanza di futuro. Tutto ciò è inconciliabile con i valori e gli obiettivi essenziali del movimento femminista. La guerra intensifica la disuguaglianza di genere e mette un freno per molti anni alle conquiste per i diritti umani. La guerra porta con sé non solo la violenza delle bombe e dei proiettili, ma anche la violenza sessuale: come dimostra la storia, durante la guerra il rischio di essere violentata aumenta di molto per qualsiasi donna. Per questi e molti altri motivi, le femministe russe e coloro che condividono i valori femministi devono prendere una posizione forte contro questa guerra scatenata dalla leadership del nostro paese.

La guerra in corso, come mostrano i discorsi di Putin, è anche combattuta all’insegna dei «valori tradizionali» dichiarati dagli ideologi del governo, valori che la Russia avrebbe deciso di promuovere in tutto il mondo come missione, usando la violenza contro chi rifiuta di accettarli o intende mantenere altri punti di vista. Chiunque sia capace di pensiero critico comprende bene che questi «valori tradizionali» includono la disuguaglianza di genere, lo sfruttamento delle donne e la repressione statale contro coloro il cui stile di vita, autoidentificazione e azioni non sono conformi alle ristrette norme del patriarcato. La giustificazione dell’occupazione di uno stato vicino con il desiderio di promuovere norme così distorte e perseguire una «liberazione» demagogica è un altro motivo per cui le femministe di tutta la Russia devono opporsi con tutta la loro forza a questa guerra.

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

La libertà delle donne

di Penny dal sito Comune-info.net

12 Febbraio 2022

In Italia meno di una donna su due lavora. Molte sono costrette al lavoro part-time. Otto su dieci fanno richiesta di congedi parentali contro il 21 per cento dei padri. Il tasso di occupazione delle donne con figli sotto ai cinque anni risulta essere più basso di oltre un quarto di quello delle altre donne coetanee senza figli. La domanda è: in un sistema progettato al maschile si può pensare che la libertà delle donne sia solo una questione di volontà?

Non si può pensare che la libertà delle donne sia solo una questione di volontà. Non è vero che se vogliamo possiamo tutto, altrimenti avalliamo quell’idea tanto cara al sistema di donna multitasking che ci sottomette. A volte possiamo solo infilare e spingere la nostra libertà nello spazio sociale, economico e politico che ci è concesso.

Ad esempio, pensiamo a quanto può essere utile per una donna lo smart working, quanto, portare il lavoro in casa, ci permetta di conciliare; pensate alla DaD… ma pensate a quanto le donne prima di noi hanno lottato per esserci in modo degno e ugualitario nei luoghi di lavoro (a partire dagli stipendi) e quanto questo ci toglierebbe in termini di opportunità e diritti. Non sarebbe meglio lottare per la richiesta di servizi? Ad esempio asili nido aziendali, asili dell’infanzia? Stiamo attente, appunto.

La nostra libertà emotiva dipende proprio da quella economica e produttiva determinata dalle scelte dei governi e dalle leggi che mettono in campo. E ribadisco il nostro sistema è progettato al maschile, basti pensare alla necessità di avere le quote rose o al fatto che non abbiamo mai avuto una presidente del consiglio e una presidente della Repubblica, alla scelta non approvata di aumentare il congedo di paternità di un mese.

In Italia, dati alla mano, meno di una donna su due lavora. Molte donne sono costrette al lavoro part-time involontario. Otto su dieci fa richiesta di congedi parentali (un 79 per cento) contro un ben più modesto 21 per cento dei padri. Dove sta qui la libertà?

Inoltre il tasso di occupazione delle donne con figli sotto ai cinque anni risulta essere più basso di oltre il 25 per cento di quello delle altre donne coetanee senza figli.

«Le lavoratrici continuano a essere penalizzate da una minore domanda di lavoro permanente: stiamo insomma assistendo a una conferma se non a un peggioramento della già scarsa qualità del lavoro femminile che sconta il ricorso massiccio al part-time e al lavoro intermittente». In definitiva, ha sottolineato la sottosegretaria Guerra «la già poca occupazione è di scarsa qualità, spesso frammentata e povera».

La cultura di cui siamo intrise ci fa credere di essere libere di poter scegliere ma quando il sistema non è equo, quando le posizioni di partenza non sono le stesse, come lo crediamo possibile?

Non è una lotta di donne “femministe” – che poi dovremmo esserlo tutti e tutte – contro il mondo maschile ma una lotta contro una cultura maschilista, quindi vi prego di non mettermi in bocca cose che non dico e non penso come ad esempio che tutti gli uomini sono cattivi. Però, è certo che molti uomini della mia generazione, non si rendono conto di essere partiti da una posizione di privilegio.

La cura non sempre è una scelta, a volte, è una necessità; se mancano i servizi e se il lavoro femminile è precario e meno retribuito, chi salta per primo all’interno delle famiglie? Non ditemi che una donna può scegliere, perché il sacrificio primo è quasi sempre il suo anche nelle famiglie dove i padri cambiano i pannolini ai figli.

Non possiamo parlare di libertà, non possiamo farlo fino a quando i diritti e i doveri tra uomini e donne non saranno gli stessi; e non possiamo fare del nostro caso personale una generalizzazione. C’è sempre una base di partenza di disuguaglianza, poi ci sono le eccezioni, ma sono ancora eccezioni e non la normalità.

Cinzia Pennati (Penny) è insegnante, scrittrice e madre di due ragazze adolescenti, tra le quali Ludovica, l’autrice del disegno. Questo il suo blog sosdonne.com (dove questo articolo è apparso con il titolo Il tempo frenetico dei bambini e delle bambine crea adolescenti soli). Nelle librerie il suo La scuola è di tutti. Le avventure di una classe straordinariamente normale.

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

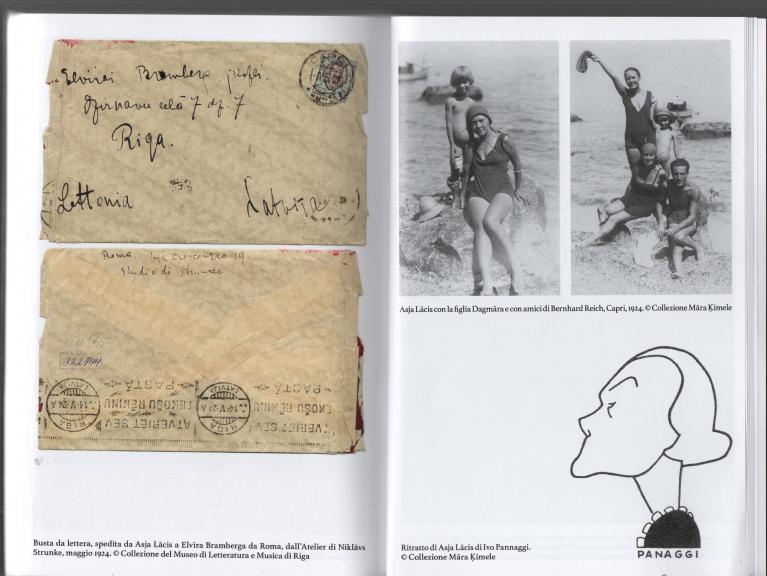

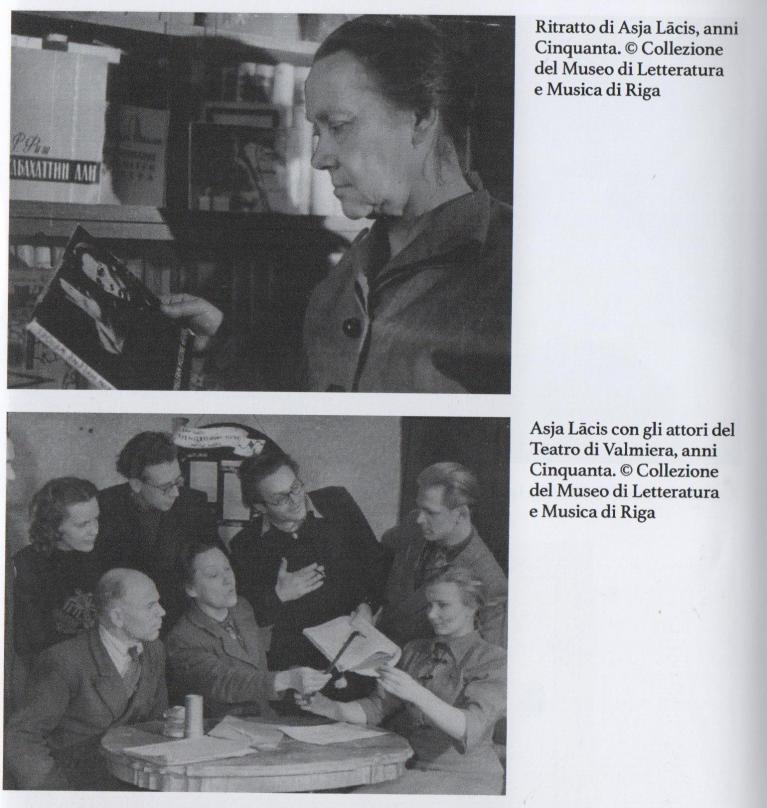

Asja Lācis, l’agitatrice rossa

di Valeria Bottone dal sito doppiozero

Ci sono personaggi che, seppur rivoluzionari, spariscono dalla memoria e tornano a vivere solo dopo il disseppellimento di loro documenti dagli archivi. A questa schiera appartiene Asja Lācis (1891-1979), attrice, regista teatrale, pedagogista e rivoluzionaria lettone, protagonista del volume Asja Lācis. L’agitatrice rossa. Teatro, femminismo arte e rivoluzione, curato da Andris Brinkmanis e pubblicato da Meltemi nel 2021. La riemersione di Asja Lācis dagli archivi berlinesi avviene nel 1968, quando è ancora in vita e, grazie al lavoro di Hildegard Brenner, vede la luce Professione: rivoluzionaria, il primo volume della regista, curato da Brenner e pubblicato a Monaco nel 1971. Cinque anni dopo appare in Italia l’opera tradotta, di cui il recente L’agitatrice rossa costituisce una versione ampliata, con testi inediti tradotti dal lettone.

Ci giunge, quindi, rinfrescato da nuovi documenti teorici, il ritratto di una donna che nel pieno spirito delle avanguardie ricercò sul campo, sperimentando e osservando, nuove forme artistiche ed espressive. I testi biografici offrono al lettore ritratti essenziali ma vividi di grandi personalità del tempo, primi fra tutti Walter Benjamin e Bertolt Brecht, che fu lei a far incontrare nel 1925, stando alla sua testimonianza, o nel 1929, secondo gli studiosi. Le memorie sono seguite da alcuni saggi, più e meno teorici, sul teatro rivoluzionario in Germania, sull’importanza dell’uso del cinema nell’educazione dei bambini, sulla vita quotidiana e il teatro di Parigi in cui non mancano notazioni di costume, come quella pungente sulle donne parigine: «Il piumino della cipria attraversa il naso, il lipstick rosso fa il cerchio intorno alla bocca. Ciò si ripete circa ogni dieci minuti. Quei volti […] sono marionette immobili, senza vita, con il sorriso e le labbra rosse. Sono maestre in due specialità: la toilette e il flirt».

Uno degli esperimenti più interessanti dell’attività teatrale di Lācis è il teatro dei bambini, organizzato per la prima volta ad Orël nel 1918-19 con gli orfani di guerra e i bambini abbandonati. Lācis si era formata in un liceo privato di Riga, nonostante la famiglia fosse di umili origini. Aveva poi frequentato l’università a Pietroburgo, mentre a Mosca era stata allieva del registra teatrale Fëdor Komissarževskij. Quando arriva ad Orël, città a sud di Mosca, per lavorare come regista al teatro cittadino, la sua attenzione è attratta dai bambini abbandonati che vede numerosi nelle strade. Ottiene il permesso di realizzare il suo progetto di un teatro di bambini per i bambini basato sull’improvvisazione. Propedeutica all’improvvisazione era la stimolazione della vista, dell’udito e della manualità attraverso la pittura, la musica, la ginnastica e la costruzione di oggetti. L’esperimento pedagogico-teatrale, che si fonda sull’osservazione dei bambini, trae il suo fondamento teorico dai principi dell’educazione comunista che mirava, tra le altre cose, a una formazione generale di alto livello. A questa educazione si contrapponeva quella borghese, con la sua stimolazione unilaterale degli individui, utile poi, per dirla con Brecht, alla loro «commercializzazione».

Si può tuttora apprezzare la freschezza di questo gioco teatrale di ispirazione mejerchol’diana, il cui momento finale consisteva in una rappresentazione pubblica, all’aria aperta, in forma di festoso carnevale inglobante che risucchiava bambini e adulti che si incontravano sul suo percorso. Questa educazione estetica, come la definiva Lācis, fa riflettere sul tipo di formazione verso cui la scuola di oggi indirizza i ragazzi. Penso, ad esempio, ai percorsi PCTO (Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento) che hanno sostituito l’alternanza scuola-lavoro, e in generale a una certa idea di settoriale aziendalismo che sta pervadendo la scuola.

È proprio il teatro dei bambini uno dei primi argomenti di conversazione con Benjamin. I due si conoscono a Capri nel 1924, dove Lācis trascorre la primavera e l’estate con la figlia Daga e il futuro marito Bernhard Reich. È piuttosto noto l’episodio che la vede in difficoltà mentre cerca di comprare delle mandorle di cui non conosce il nome in italiano, quando Benjamin, che da giorni la osservava da lontano, accorre in suo aiuto. Si può leggere qui il bel racconto dei rapporti tra Benjamin e Lācis dal punto di vista del filosofo, che non ha mai nascosto la fascinazione che la regista esercitava su di lui. A volte la scrutava così intensamente che a stento ascoltava ciò che lei diceva, scrive nel Diario moscovita, resoconto del viaggio che Benjamin fece tra il dicembre 1926 e il gennaio 1927 nella Russia ‘soviettista’, come veniva allora chiamata la Russia sovietica nella pubblicistica italiana.

L’asciuttezza delle memorie di Lācis, invece, non indulge in sentimentalismi nel raccontare di Benjamin, verso cui a volte si mostra quasi scostante. «Mi raccontava spesso i suoi sogni. Io lo ascoltavo malvolentieri e lo interrompevo, ma lui proseguiva» scrive lei a proposito di quando, dopo il soggiorno in Italia, si incontrano di nuovo a Berlino. È infastidita quando lui, a sorpresa, si presenta a Riga nel 1925, il giorno prima di uno spettacolo che sarà gremito di spettatori e che le farà rischiare quattro anni di galera. (A Benjamin invece lo spettacolo non piace.) Nel 1928-30 si trovano entrambi a Berlino, Benjamin le fa conoscere persone importanti che le sarebbero state utili per il suo lavoro, le procura un alloggio e, dopo essersi ammalata, la accompagna dal famoso psichiatra Kurt Goldstein. «Era servizievole» racconta con un aggettivo così tiepido che non restituisce alcun coinvolgimento emotivo. Ma forse si tratta di una traduzione infelice o del contegno di una donna sposata che ricorda persone e fatti della sua vita di quaranta anni prima. Eppure traspare il suo affetto per Benjamin, magari spigoloso, ma schietto, anche se non esplicitamente dichiarato.

Il loro rapporto è fatto di grandi scambi intellettuali e di collaborazioni. Dopo l’incontro a Capri scrivono il saggio Napoli, che viene pubblicato sulla rivista «Frankurter Zeitung» nel 1925, e che contiene molte acute considerazioni sulla città, di cui Lācis osserva la porosità. Concetto, questo, che è poi penetrato nella filosofia di Benjamin (se ne può leggere qui). Curiosamente anche Viktor Šklovskij userà un aggettivo simile, ma per descrivere la Puglia: «Mi ha colpito la terra, spugnosa come il pane» scrive allo slavista Ettore Lo Gatto in una lettera del 1968. È Benjamin, inoltre, a scrivere il Programma per un teatro proletario di bambini, esperimento che Lācis esporta a Berlino nel 1928 dopo il successo di Orël. «Scriverò io il programma» le dice Benjamin entusiasta «e spiegherò e motiverò teoricamente il tuo lavoro pratico». L’appoggio di Benjamin le dovette senz’altro giovare nell’immediato, ma probabilmente la penalizzò nel lungo periodo. Nel saggio introduttivo del volume, il curatore sottolinea che alla base della rimozione di Lācis ci sia stata una «deliberata marginalizzazione e svalutazione patriarcale». E se probabilmente non è questa l’unica ragione della sua rimozione, colpiscono le scelte dei curatori della prima edizione degli Scritti completi di Benjamin di attribuire solo a lui il saggio Napoli e di rimuovere dall’opera Strada a senso unico la dedica a Lācis: «Questa strada si chiama/VIA ASJA LĀCIS/dal nome di colei che/DA INGEGNERE/l’ha aperta dentro l’autore». Una potente testimonianza di quanto Lācis riuscì a essere rivoluzionaria anche nell’animo di un «solido» intellettuale, come lo descrive lei nel primo incontro caprese.

Insegnare ai bambini è un’ottima palestra e infatti improvvisazioni di temi rivoluzionari saranno riprodotte dalla regista nel cosiddetto teatro perseguitato. Nei primi anni Trenta Lācis lavora come assistente alla regia di Erwin Piscator nel film La rivolta dei pescatori. Poi seguirà una lunga prigionia che nelle sue memorie viene evasivamente riassunta in una frase: «Fui costretta a passare dieci anni nel Kazakistan», dove pure organizza un collettivo teatrale.

Quando torna dal Kazakistan diventa regista del teatro di Stato di Valmiera, in Lettonia, e riallaccia i rapporti con i vecchi amici, primo fra tutti Brecht, di cui negli anni Venti era stata preparatissima informatrice della scena teatrale sovietica, nonché assistente, incaricata di provare le scene di massa. Di quest’uomo gentile racconta che «lavorava con incredibile precisione: un’inflessione o un gesto che gli sembravano importanti poteva farli ripetere all’infinito», rimanendo sempre cortese e paziente. È proprio da Brecht che viene a sapere della morte di Benjamin. Le memorie si concludono in modo netto, senza nessun bilancio o formula conclusiva, lasciando spazio ai saggi e a un ricco apparato iconografico.

Malgrado i tentativi di rimozione che hanno colpito il lascito di Lācis, le preziose testimonianze contenute nel bel volume – di cui i molti refusi sono l’unico difetto – attribuiscono alla regista la centralità che le spetta nella scena teatrale europea. Una centralità che si giocò perlopiù nel suo presente, nella concretezza della pratica, nel tessuto delle relazioni, nell’immediatezza della propaganda, nell’avvicinamento di realtà teatrali lontane, ma simili, da mettere in comunicazione. Tutto questo fece di Lācis il punto di convergenza e di irradiazione delle avanguardie russa, tedesca e lettone. Fu lei, ad esempio, alla fine degli anni Venti, a promuovere il cinema di Dziga Vertov a Berlino e a far invitare il regista sovietico nella capitale tedesca. Come scrive Eugenia Casini-Ropa, traduttrice di Professione: rivoluzionaria e autrice del saggio introduttivo, Lācis ebbe «quell’insolita capacità di essere presente nei luoghi e nei momenti in cui, nell’addensarsi dei fermenti e delle inquietudini della società e dell’arte, si coagulano gli impulsi innovatori che alla società e all’arte possono mutare il volto». La sua esistenza dimostra inoltre la capacità di far coincidere teoria e pratica, di fondere teatro e vita, e dare corpo, con i suoi continui spostamenti per l’Europa, alla sua massima: «Tutto ciò che diventa statico nella vita non è necessario, anche se si tratta di arte».